小米汽车的“打怪升级”之路,离不开漫天的谣言

小米汽车的“打怪升级”之路,离不开漫天的谣言

小米汽车最近真的是 " 人红是非多 "。

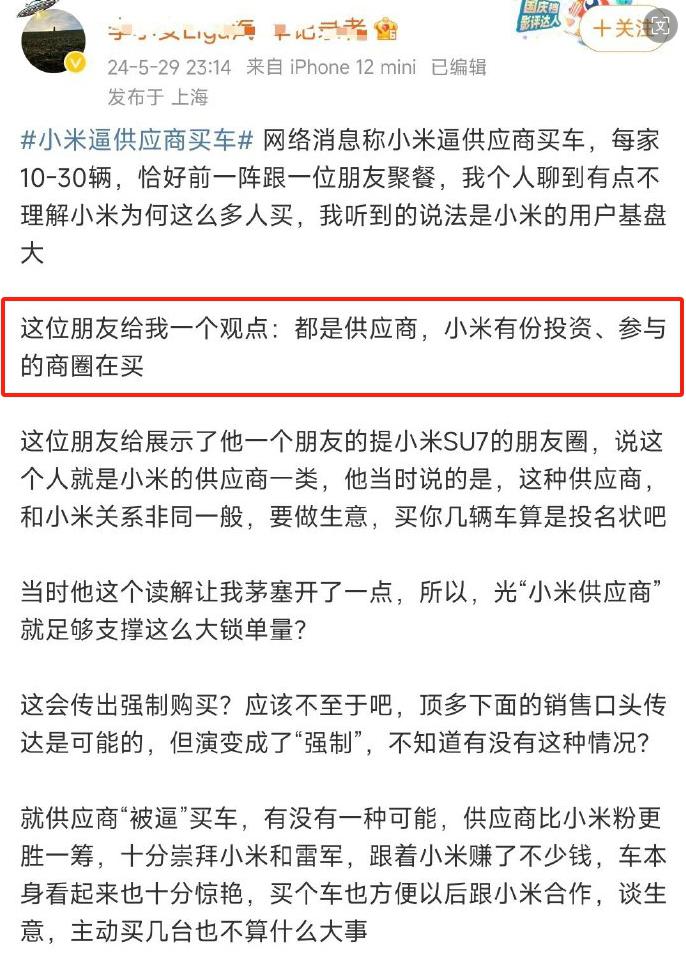

继 " 收购恒大汽车 58.5% 股权 " 之后," 小米汽车要求供应商购买汽车 " 的流言又被传出。从消息来看,小米逼迫每家供应商购买 10-30 辆,相当于给小米汽车纳投名状,而且声称只要是小米有份投资、参与的商圈都在买。

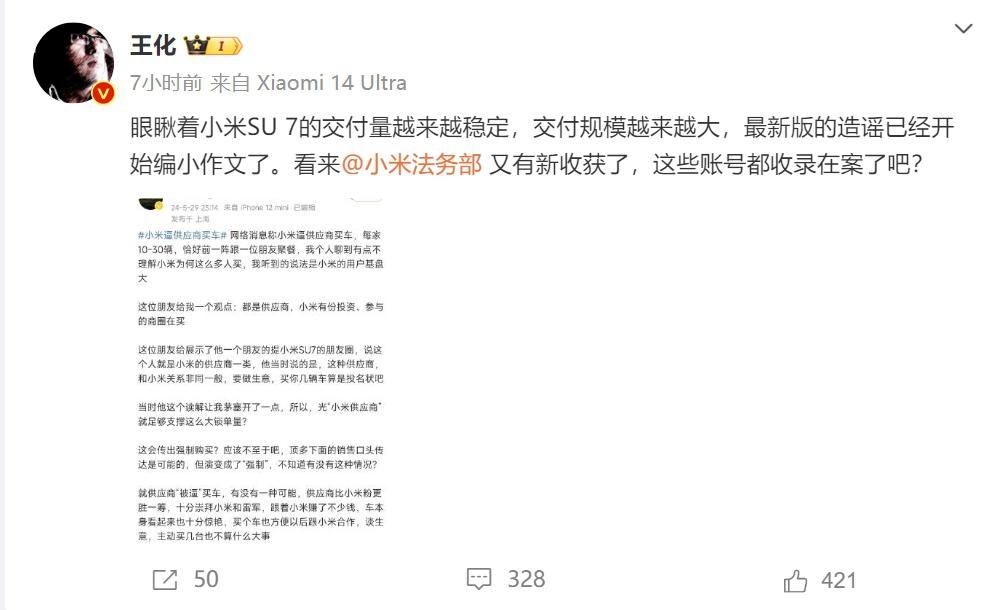

随后,小米集团公关部总经理王化发文快速辟谣,还顺手艾特了小米法务部。

仔细想想,小米汽车从产品发布至今,就已经辟了太多的谣,除了上述两个之外,还有被曲解在高速路段违规掉头、恶意逃费,F 码强制购买等等。毫不夸张地说,现在的小米汽车,一边全力输出产能,一边拼命辟谣。

相比 " 蔚小理 " 等传统新势力,小米汽车上市初期获得的声势和市场成绩确实是 " 遥遥领先 ",三个月时间过去热度依然高居不下。或许正因为高流量的诱惑,随便发表几条言论都能引起广泛讨论,各种谣言随之而来。

只不过,这次的谣言和以往相比有些许不同。

从流传内容来看,这位博主并没有直接声称小米汽车强迫供应商买车,而是通过 " 朋友 " 的说法来引出,同时对 " 供应商‘被逼’买车 " 的可能性提出了猜测。对于王化的回应,这位博主表示 " 截图本身来自公开途径,并不代表自身认可这个截图。"

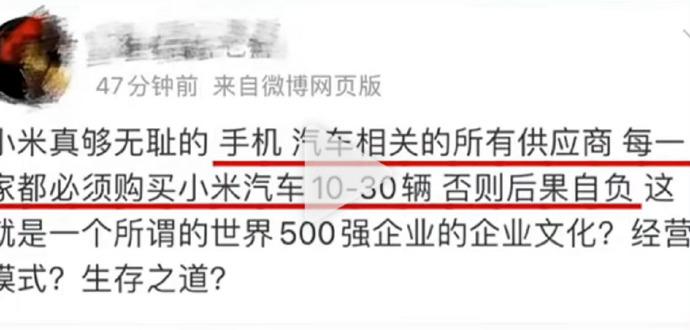

博主已经删除了原博,不过小通找到了原博发布的截图,发现截图中的言论可比博主激进太多了。

很显然,这样的激进言论没有证据,完全属于造谣的领域,小米法务部完全可以针对该言论进行起诉等操作。但问题来了,像博主这样只是针对没有证据的言论进行 " 合理猜测 ",到底算不算违法行为?

根据相关法律,造谣、传谣都是违法犯罪行为,会根据行为的情节严重程度可能会承担民事责任、行政违法责任和刑事责任。

不过,根据《关于依法惩治网络暴力违法犯罪的指导意见》,针对他人言行发表评论、提出批评,即便观点偏颇、言论有所过激,只要不是肆意谩骂、恶意诋毁的,不应当认定为侮辱违法犯罪。

针对这件事上来分析,博主是在偏颇言论的基础上进行的思维延伸,即便通过 " 我有一个朋友 " 来避嫌,但确实有传谣和造谣的嫌疑。

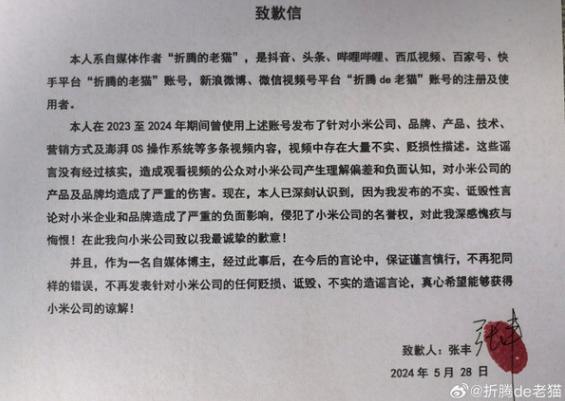

说到小米法务部近期的成果,还是自媒体作者 " 折腾的老猫 " 的道歉。在过往的视频中,该作者发布了对小米相关技术的多条视频,视频中存在大量不实的造谣言论。

对于谣言和黑稿,小米汽车的反应一直很迅速。近期,一张关于小米汽车产业链的图片曝光,小米官方很快就发文辟谣—— " 至少有 50% 的完全错误 "。在小通看来,及时对谣言和黑稿进行澄清,可能就是小米能成为营销专家的主要原因之一。

另一种观点认为,难道小米汽车从产品到营销,就那么完美无缺?事实自然并非如此,针对真实存在的问题,小米一直采取比较透明的态度来回应。比如上个月有车主表示自己的新车才行驶数十公里就出现故障,最终小米官方提供了退车和换车两个选项,也没有对车主的自媒体账号进行危机公关。

可以看出,在互联网、智能手机行业摸爬滚打多年的小米已经较好地掌握了处理公关舆情的尺度,针对谣言重拳出击,合理诉求则积极解决,这种做派也是小米在行业中迅速积累起人气的重要原因。

平心而论,按照小米汽车目前的声势,供应商想与其打好关系完全有可能的,主动买几辆小米 SU7 没有太多问题,但这更有可能只是供应商的 " 一厢情愿 ",或者是供应商之间的传播出现了差错,最终演变成 " 小米逼迫供应商买车 "。

从上市之前各位消费者在店面排队试驾的场面来看,小米汽车的受众群体相对比较广泛,即便供应商也买车,也只会占据很小的一部分。

根据官方公布的销量数据,小米汽车在 4 月份交付了 7058 辆,这个成绩虽然与理想、蔚来、鸿蒙智行等新势力第一梯队相比还有不少距离,但完全可以说超出行业预期。而近日在小米公布今年第一季度财报时透露,截至 2024 年 4 月 30 日,小米 SU7 系列的累计锁单量已经突破 8 万辆。

虽说小米汽车是一家新品牌,但无论是哪家品牌,唯有吸引主流受众群体才能走得长远。作为雷军押上全部声誉的创业项目,以目前的销量增势来看,小米汽车不可能,也没有必要强迫供应商讨好自己。与之相对的是,供应商真正的投名状是自家的产品,而不是通过这种带有目的性的购车来让厂商关注到自己。

但在小通看来,相比销量,产能才是小米汽车现阶段最大的难题。

5 月初,有博主透露小米汽车的锁单量已经突破 10 万辆,雷军曾表示," 还没有提车的用户请耐心等待,目前正在全力扩产,保证今年内至少交付 10 万辆新车。"换而言之,10 万辆就是小米汽车目前的产能基准线。

小通在小米汽车 APP 上查询到,小米 SU7 和小米 SU7 Pro 锁定订单后预计在 29-32 周交付,小米 SU7 Max 锁定订单后预计在 33-36 周交付,相当于你现在锁单,提车也要在 6-8 个月之后,基本可以确定就是等到明年才能正式提车,在明年春节假期之前提车都有点勉强。

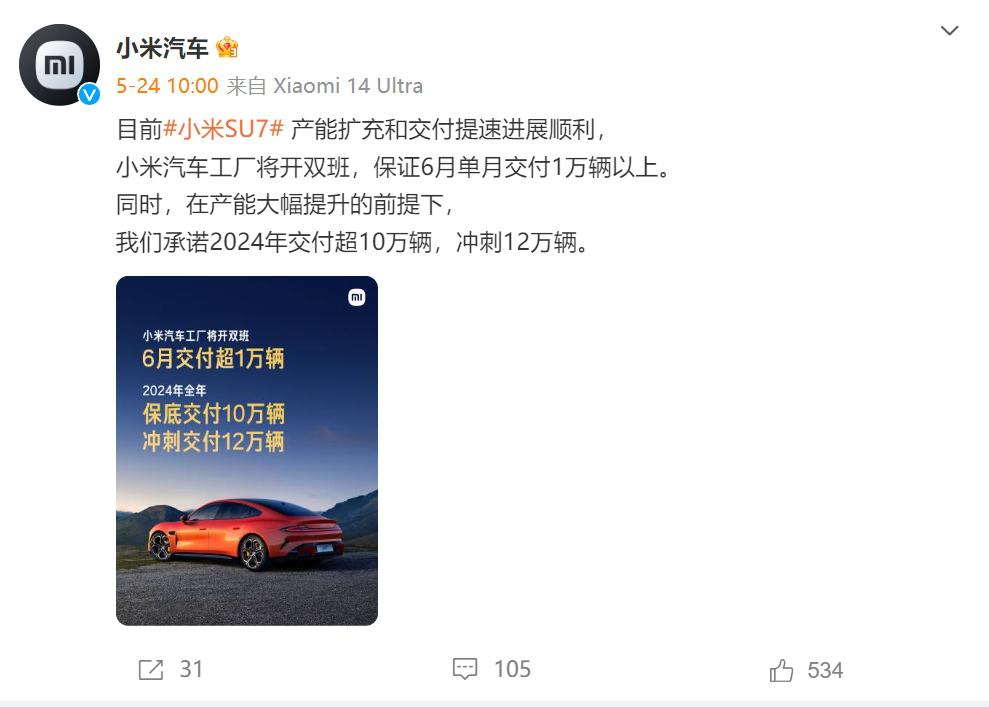

对于产能,小米汽车正想办法提高交付速度,比如工厂将开双班,从而确保 6 月单月交付 1 万辆以上,同时承诺 2024 年交付超 10 万辆,冲刺 12 万辆。

作为营销方面的专家,小米汽车已经获得阶段性的成功,但毕竟还是刚进入市场的 " 新人 ",每位后来者都需要经历的产能问题,小米汽车也得经历一遍,注定会错失一些继续用车的消费者。

在小米汽车交付首批产品时," 螺丝掉落 " 引起了网友的广泛讨论,后来雷军和王化都发文辟谣,所谓的 " 螺丝 ",其实只是现场粘上的物料颗粒,自然掉落罢了。

小米汽车确实取得了阶段性的成功,但就像雷军所说," 小米汽车火得让自己提心吊胆,几乎每一个细节都要用放大镜看。" 关注度够高够深,稍微出现一点情况就被 " 推上热搜 ",才使得小米汽车辟谣的频率要比其他车企都要高。

可以预见,热度高居不下的小米汽车,未来很可能还会应对更多的谣言,这对初入汽车行业的小米汽车和雷军都是一种挑战,也是各位后来者的必经之路,但小通认为,小米已经在科技行业积累了足够多的经验,处理这些问题应该并不困难。

站在消费者的角度,花 20 多万买一辆车,拿放大镜看确实无可厚非,更何况,刚进入新赛道的新势力们也经历过类似的 " 放大镜 " 时刻。比如,零跑在 2019 年交付的零跑 S01,曾被消费者吐槽车身缝隙不整齐、车身多处异响等做工问题;理想 ONE 在电量不足时,曾被吐槽动力性能下降、油耗上升、发动机噪音大等问题;小鹏 G3 被吐槽隔音能力一般。

在小通看来,关注度越高,对小米汽车扩充市场份额更有利。在全网监督的情况下,高压状态反而还能倒逼小米汽车在品质、技术乃至售后服务方面都有所提升。如果小米的下一辆车是 SUV,在 " 以大为美 " 的中国市场中,这款新车面临的压力不会比小米 SU7 少。

-

- 带宠物上高铁之前,我们还有多少路要走

-

2024-06-01 02:45:08

-

- 杨植麟之后,阿里又押注一位80后博士

-

2024-06-01 02:42:52

-

- “国家队”下场,60亿元足够让固态电池“大力出奇迹”?

-

2024-06-01 02:40:36

-

- 影像旗舰大行其道的今天,为什么 iPhone 还是最流行的“相机”?

-

2024-06-01 02:38:20

-

- 逐步取消新能源汽车限购,说给谁听?

-

2024-06-01 02:36:04

-

- 互联网医疗股的春天要来了?

-

2024-06-01 02:33:48

-

- 理想裁员或超万人:为防闹事进厂前需过检,劝员工对外称自愿离职

-

2024-05-30 17:41:36

-

- 短剧“围城”:大厂争相布局,制作方只想逃离

-

2024-05-30 17:39:20

-

- “大厂离职”博主聚集大理:躺不平的大理有点卷,有人半年后离开

-

2024-05-30 17:37:04

-

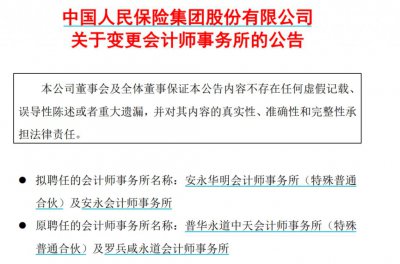

- 已被10多家公司解约!知名国际巨头,在中国连丢大单!

-

2024-05-30 17:34:48

-

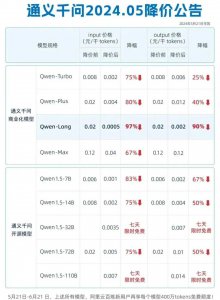

- “百模大战”打响,互联网大厂让利“引爆”市场

-

2024-05-30 17:32:33

-

- 毕业生求职,避开这十大典型“陷阱”!

-

2024-05-30 17:30:17

-

- 阿里云李中雨:AI正在改变企业组织和应用开发范式

-

2024-05-30 17:28:01

-

- 美国老板正在毁掉欧洲足球:大手投资,只为求财

-

2024-05-30 17:25:45

-

- 谁在统治美国?

-

2024-05-30 17:23:29

-

- 获阿里巴巴近2亿元投资,精准学将发布首个原生代AI辅学机

-

2024-05-30 17:21:13

-

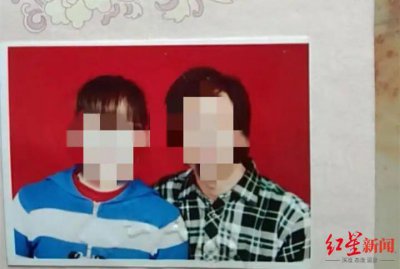

- 学生家长与校长出轨后合谋杀夫:被捕时身怀情人孩子

-

2024-05-27 20:59:20

-

- 广州中考:所有高中都说“今年是最容易考上的一年”,真的吗?能不能“冲”?

-

2024-05-27 20:57:04

-

- 百度副总裁、文库事业部负责人王颖:创作新纪元,人人都是内容创作者

-

2024-05-27 20:54:49

-

- 辛巴还是向快手低头了

-

2024-05-27 20:52:33

世界综合国力排名(联合国五常综合实力大排名)

世界综合国力排名(联合国五常综合实力大排名) 2023年十大高产玉米品种(排名第一的玉米品种名字)

2023年十大高产玉米品种(排名第一的玉米品种名字)