腾讯版“GPTs”和助手App将上线,内部600个业务已接大模型

腾讯版“GPTs”和助手App将上线,内部600个业务已接大模型

作者 | 邓咏仪

编辑 | 苏建勋

本周可能是 AI 领域的 " 黄道吉日 "。继 OpenAI、谷歌、字节的 AI 产品发布后,本周最后一位选手——腾讯,也终于上场。

5 月 17 日,腾讯在生成式 AI 产业应用峰会上,集中披露了包括底层的通用模型、行业大模型的能力升级,以及多个新产品。

腾讯版 "GPTs" 上线,以及独立入口终于出现

发布会上,吸引了众多目光的,当属新推出的智能体产品 " 腾讯元器 "。

元器 来源:腾讯

可以说,这是一个腾讯版的 "GPTs"。企业和开发者可以基于腾讯元器,使用腾讯官方的插件和知识库直接创建智能体。开发完成后,将智能体一键分发到 QQ、微信客服、腾讯云等渠道上。

生态也是老生常谈的话题。等到大家都把智能体发布到平台上,腾讯也会一定扶持。创作者在腾讯元器上创建的智能体,可以分发到 QQ,优质智能体有机会获得流量扶持。

对话,是大模型使用的最直接形态。从 ChatGPT 引爆生成式 AI 浪潮之后,腾讯在 AI 大模型上的进展,有无可能,以及怎么和社交生态(微信、QQ)如何联动——可以说是业界最为关心的问题。

这次 " 腾讯元器 " 的发布,掀起了面纱的一角。

不过参照前人经验,OpenAI 发布后不久,就先用 GPT Plugin(插件)的形式做第三方生态,而后过渡到 2023 年 11 月就上线的 GPT Store,一上线就已经有数百万个 GPTs。不过,很多 GPTs 都是 ChatGPT 的简单套壳,模仿成本极低,因此 GPTs 的使用情况也不尽如人意。腾讯要想做好智能体生态,也会面临不小挑战。

目前,元器还没有全量对外开放,但可以申请内测:https://open.hunyuan.tencent.com/my-creation

来源:腾讯

另外一个重要预告则是,腾讯将于月底推出全新的助手 App" 腾讯元宝 " ——这也是一个有入口级别意义的发布。

此前," 混元 " 的 C 端入口,只有小程序端的 " 混元助手 " 和 PC 端的网站,但一直没有一个统一的移动端入口。

而由于月底才推出,这次的发布会上,腾讯仅简单介绍了元宝 App 首批上线的功能,包括 AI 搜索、翻译、文档总结、口语陪练等等。

如今腾讯终于官宣 App 端,隐隐透露着 C 端 AI 产品入口的竞争——环顾行业,百度有 " 文心一言 "、阿里有 " 通义千问 ",创业公司阵营里则有 Moonshot 的 Kimi、智谱 AI 的 " 智谱清言 "。可以预见,围绕 C 端用户的使用场景,2024 年的 AI 助手领域将有不小的风浪。

底层大模型更新:256k 长文本、文生图模型开源

从去年发布底层的混元大模型后,腾讯的更新一直保持不疾不徐的状态。总体上看,当前的混元采用混合专家模型 ( MoE ) 结构,模型总体性能相比上一代提升了 50%,部分中文能力已追平 GPT-4。

各项能力也终于赶上来了,比如此前大厂和创业公司纷纷开始卷起来的 " 长文本 "。

这一次发布中," 混元 " 也正式发布了 256k 版本,具备处理超过 38 万字符的超长文本能力。

在长文输入场景,腾讯混元目前的大海捞针(经典的长文本测试,将一段信息放在一段长文本中的任意位置,检测大模型的回答准确率如何)指标,达到 99.9%。

如果给混元 256k 版本输入一本《三国演义》,字数达数十万字,那么,大模型则能识别出小说中的关键人物和事件情节,甚至对于天气、角色着装等细节描述,也能提供精确的信息。

在对话应用场景中,该模型能够 " 记忆 " 更多的对话内容,有效避免 " 忘记 " 信息等问题,也能更 " 聪明 " 地结合上下文进行分析,为对话参与者提供更为精确的反馈,辅助其决策。

当前,面对不同的应用需求," 混元 " 当前也提供了 hunyuan-pro、hunyuan-standard、hunyuan-lite 三个模型尺寸,面向企业、个人开发者全面开放。

而在峰会前几天,5 月 14 日,腾讯还官宣了另一个重要发布:混元文生图大模型全面升级并对外开源——包含模型权重、推理代码、模型算法等完整模型,可供企业与个人开发者免费商用。

这也是国内首个中文原生的开源文生图模型,与 Sora 采用一致的 DiT 架构,是文生图、文生视频的重要基础。

已接入 600 多个腾讯内部业务和场景

从去年 9 月正式推出 " 混元 " 大模型以来,腾讯在 AI 领域一直都是走更稳健的路线——先从内部业务做起,等到能力成熟,再推向产业。

从内部看,腾讯 "AI 化 " 可以说颇为迅速。今年年初,腾讯高级执行副总裁接受 36 氪采访时就提及,腾讯内部已经有 300 多个业务接入大模型。到了今天,这个数字变成了超过 600。

就以腾讯的 AI 代码助手为例,现在在腾讯集团内部,就已经实现了 50% 以上的开发岗员工覆盖,其代码生成率达 30% 以上,研发效能提升了 20% 以上。

而腾讯生态内部有丰富多元的内容、社交、游戏业务。在大模型的加持下,许多业务也有了不少有趣的进展。

比如近期传播甚广的 "AI 问书 ",就是微信读书基于混元大模型推出的功能——用户如果不愿意读一整本书,现在就能以对话形式,问 AI 这本书是关于什么主题的,真正实现 " 量子速读 "。

来源:微信读书

而结合了 AI 大模型能力后,不少腾讯系产品也都看到了可观的增长。比如,腾讯会议中推出的 "AI 小助手 " 就是典型例子——通过简单自然的指令,AI 小助手可以完成发言提醒、观点总结、会议纪要等能力,大幅度提升会议效率。过去四个月,腾讯会议 AI 小助手的用户日调用量增长了 20 倍。

现在,腾讯现在已经逐渐转向外部,加快产业落地的脚步。一个明显的标志是,腾讯云这次发布了 PaaS 层的三个新引擎:大模型知识引擎、图像创作引擎和视频创作引擎。

以知识引擎为例,一家叫 " 圆心惠保 " 的保险公司,就通过这个引擎,开发出面向保险代理人的高效惠民智囊——可以自动生成产品知识问答和安抚话术,用来和客户沟通,实现人均提效 50%。

这几项能力在云计算时代就已经具备,但通过和大模型的结合,能够覆盖的场景更多了——比如,基于腾讯混元视频生成大模型技术,用户现在就能输入视频,马上生成特定风格的视频。生成后的视频画面流畅自然,时序一致性强。

类似这样的能力通过 api 的形式输出,开发者就能给予腾讯的开发平台,开发功能更丰富的应用。

总体而言,在产品矩阵上,如今国内几家大厂对 AI 的投入力度都不小,To B 和 To C 齐头并进,但在具体路线上,已经有了隐约的分野。

比如,同样是进展谨慎的字节,从这周发布的产品来看,其整体战略就更偏向 C 端——从 " 豆包 " 这个名字用在大模型和 App 上就可见一斑。并且,字节同样沿用了 App 工厂的打法,基于豆包开发了一大批 To C App。

而腾讯则是走更偏产业的路线," 产业实用 " 的战略已然明确,当前,腾讯的行业大模型已经在金融、医疗、教育、汽车、能源等 20 多个行业落地。

" 大模型的打造只是起点,把技术落地到产业场景,创造价值才是目标 "。腾讯集团高级执行副总裁、云与智慧产业事业群 CEO 汤道生在会上表示。

-

- 为什么有些人这么恨“华为”?

-

2024-05-19 04:30:46

-

- 盒马“城市包围农村”的方式走对了吗?

-

2024-05-19 04:28:30

-

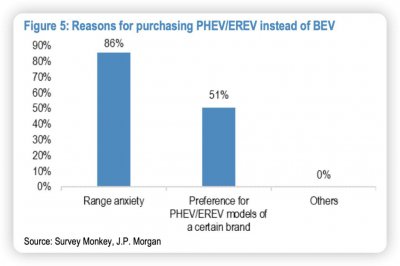

- 摩根大通汽车行业调查:“价格战”转向“配置战”

-

2024-05-19 04:26:14

-

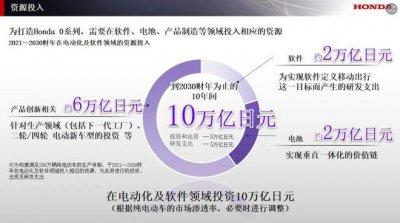

- 投入约10万亿日元!本田“更新”全球电动化战略,2030年前欲在全球投放7款纯

-

2024-05-19 04:23:58

-

- 千亿身家大佬信息泄露,牵扯三大运营商?

-

2024-05-19 04:21:43

-

- 丰田要使用比亚迪的插混技术?回应来了!

-

2024-05-19 04:19:27

-

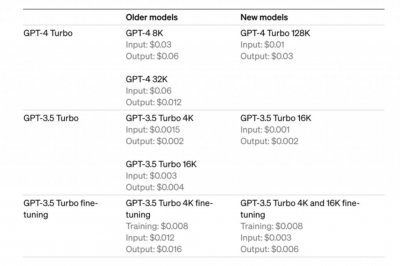

- 大模型价格“卷”起来了,幻方、字节和智谱纷纷下场,GPT4一年降价超80%

-

2024-05-19 04:17:11

-

- 高铁调价,有何深意?

-

2024-05-19 04:14:55

-

- 5G异网漫游将至:联通电信将成最大赢家?

-

2024-05-19 04:12:39

-

- 顶尖专家监守自盗?在其曾任主编的期刊上狂发抄袭文章

-

2024-05-19 04:10:23

-

- 为2025年残特奥会预热!粤港澳大湾区(广东)残疾人艺术汇演在深圳举行

-

2024-05-18 01:48:20

-

- 电子猫眼正对邻居大门被判侵犯隐私权

-

2024-05-18 01:46:04

-

- 未佩戴护目镜,男子装修时铁钉射进左眼,医生小心翼翼取“眼中钉”

-

2024-05-18 01:43:48

-

- 火车票改签也要收手续费了?12306回应

-

2024-05-18 01:41:32

-

- 金与正驳斥所谓“朝鲜对俄出口武器”

-

2024-05-18 01:39:16

-

- 苹果在 4 年内阻止了 70 亿美元的 App Store 欺诈购买行为

-

2024-05-18 01:36:59

-

- 一损俱损!波音核心供应商宣布裁员数百人 “爆裂舱门”便出自其手

-

2024-05-18 01:34:43

-

- 放弃巨额订单只为专注激光强项!“小巨人”释放大能量

-

2024-05-18 01:32:27

-

- “湾区之翼”跃然呈现!广州白云机场T3航站楼钢网架结构屋盖全面封顶

-

2024-05-18 01:30:10

-

- 胡锡进:俄乌战争未了,中国该如何对待俄罗斯?

-

2024-05-18 01:27:54

世界综合国力排名(联合国五常综合实力大排名)

世界综合国力排名(联合国五常综合实力大排名) 2023年十大高产玉米品种(排名第一的玉米品种名字)

2023年十大高产玉米品种(排名第一的玉米品种名字)