从上海市民小日子品出城市生活大味道

从上海市民小日子品出城市生活大味道

改编自“鲁迅文学奖”获奖作家滕肖澜同名小说的电视剧《心居》正在播出。该剧以“买房”为切入点,从四世同堂的上海人家,引出丰富的线索和众多的人物,衍生至社会多层面,为观众展开了具有时代温度和人间烟火的上海生活画卷。

本报转载滕肖澜与《文汇报》记者的对话,揭秘作家从小说到剧本,创作家庭情感大剧《心居》的过程和观剧体验——

看到自己的小说变成具象可感的电视剧,看到自己笔下的顾家人活跃在屏幕上,内心是怎样的感受?

滕肖澜:《心居》是我写的第一部剧本,新奇也忐忑。看着屏幕上熙熙攘攘的上海早晨,我确实挺激动,心怦怦直跳。《心居》拍得很有生活质感,这是滕华涛导演所擅长的,开始便把一大家子形形色色的人物展现在观众面前。一些朋友给我发消息,“挺有上海味道”,这让我很开心。

我对上海始终怀有深厚的感情,刻画上海,刻画上海人,是我写这部作品的初衷。我希望《心居》,能让读者和观众看到上海人是怎么过日子的。上海人不会是完美的,会有这样那样的问题,会闹矛盾。过日子不可能一帆风顺,尤其是在文艺作品里,这些矛盾冲突会被放大。但我希望,矛盾都不是故意为之,而是从人物各自的角度,自然生发出来的,必须在戏剧冲突和人物真实性中找到一个平衡点,让大家觉得好看,又能感受到作品是可信的,人物是现实中可以想见的,说的是“人”话,做的是“人”事,这点很重要。

人生不易,或许是看《心居》后,给人的直观印象。我更希望大家在感慨“人生不易”时,更珍惜当下,珍惜眼前人。即使身处逆境,依然对人生抱有希望。

《心居》剧本创作与小说创作相比,有什么新鲜的创作体验?让你感到棘手的是什么,最有成就感的是什么?

滕肖澜:《心居》小说完成于2019年7月。剧本创作是从2019年年底开始,写了一年半。第一次写剧本,确实有挑战。网上有人调侃,原著作者是“亲娘”,编剧是“后妈”,我既是“亲娘”又是“后妈”,有时舍不得,有时又不得不下狠手,因为小说和剧本毕竟是两种艺术形式,亲娘不怕别人背后骂,自己生的孩子怎么着都行,后妈则相对谨慎,瞻前顾后。小说可以娓娓道来,比较任性随意,而剧本则要在短时间内抓住观众,考虑得会更多。

我是一个愿意尝试新事物的人,写惯了小说,也想试试剧本的创作。剧本创作过程总体还比较顺利。导演、制片和策划等整个主创团队都非常专业,效率也很高,每次稿子交过去,很快就有反馈,给的都是很具体的意见,即便是需要修改,也不是单纯的否定,而是会帮我一起想细节和桥段,重新架构,给了我这个“新人”很多帮助。我很感激他们,尤其是滕华涛导演,他是能快速引导编剧进入状态、找到感觉的导演。万事开头难,剧本前五集的改动次数最多,前后差不多写了六七稿,到后面就慢慢顺畅了,改得也相对少了。

《心居》从房子的“面子”,探入上海市民生活的“里子”,实打实地拍出家庭生活的镜像。电视剧中这些活色生香的生活场景是否演绎着你对“家”“心居”与“房子”之间关系与内涵的理解?

滕肖澜:《心居》是以房子为切入点,写形形色色的人物,反映当下上海各阶层百姓的生存状态,以及背后折射出的价值观的变化。“居”是面子,“心”是里子。“心”放在“居”前,更多的是写人们心灵的居所,而不仅是肉身上的安置。

房子是上海人绕不过去的话题,但《心居》更关注的是人性和世情的变化。书写的是当下,也包括对逝去时光的回顾梳理、对未来的憧憬展望。城市里的人们,不管是老上海人还是新上海人,都在艰难但又津津有味地生活着、努力着。家是小家,日子也是小日子,但只要用“心”,就能过出大情怀。

《心居》采用双女主设定,剧集以交叉蒙太奇的手法,对比展现了姑嫂一天的生活节奏,她们的关系是小说叙述的重点,也是剧情发展的动力。从小说到电视剧的创作中,你更强化了她们之间的戏剧性张力吗?你认为两位演员演出了人物丰富的层次吗?

滕肖澜:《心居》讲述了两位女性的成长。剧集以“姑嫂斗法”展开,你来我往、见招拆招。这是两位充满生命力的女性,虽然身份、境遇大相径庭,但她们都是思路清楚、行动力十足的人。所以剧集开始就有点“钉头碰铁头”“火星撞地球”的感觉。随着故事展开,脉络拉长,人物自然而然会变得更立体、更复杂。她们绝非一般意义上那种市井的“姑嫂大战”,她们的矛盾不仅是出于地域门户的偏见,更多的是两人在价值观和关注点上的不同。她们随后各自所经历的一系列事情,是“人”在自我认知和成长中必须经历的过程。生活中每个人都是复杂的综合体,不是非黑即白。最终姑嫂俩达成了“和解”,“我不能完全原谅你,但我却慢慢懂你了。”与对方和解,也是与自己和解。这是城市中人与人相处最终能达成和谐的一个密码:保持友好的距离,“将心比心”。

姑嫂身份性格完全不同,冯晓琴比较接地气,而顾清俞十分高冷;冯晓琴可以放得很开,而顾清俞必须“端着”。两位演员在诠释角色的时候,方式风格也不同,她们都演得很好,分寸拿捏准确,把握住了角色。

文艺作品所展示的生活情境与观众所经历的生活形成呼应,作品里的人物就如同我们的身边人。从创作实践中,你如何理解“接地气”,如何以现实主义的手法呈现时代情绪和百姓生活?

滕肖澜:“接地气”在文艺作品里,其实挺难把握分寸。作品里的生活再怎么接地气,也与真实生活不一样。我们现在说“现实主义”,不是照搬“现实”,而是作者经过自己的诠释,让作品中呈现的“生活”被绝大多数受众认可,觉得这是真实可信的。如“裸妆”是化妆的最高境界,化了像没化一样,但“裸妆”和素面朝天绝对不同。

我觉得,作者笔下接地气的生活,理想状态应类似于“裸妆”,不着痕迹地略去人人皆知的那部分,而把人与人相处的一些微妙的、真实存在却又容易被忽略的东西凸显出来。

有观众评价《心居》引人入胜的是“精明却不失温热的沪上烟火”,你如何理解文学的力量在于直面真实,文学的魅力又在于抚慰人心?

滕肖澜:“《心居》不是一部传统意义上的大团圆结局的作品。我想从这个故事里,反映出上海人的“坚韧”和“通达”。人必须“坚韧”,经历一番风雨,才能直至“通达”。

文艺作品肯定会写到苦难、矛盾、冲突,如果把作者创作时的表情画成表情包,他(她)应该是蹙着眉头,一声叹息,怀着深深的悲悯,即便是笑也是带着泪,而不是眉飞色舞、津津乐道。狗血与动人,有时候只是一步之遥,比如写一场动人的爱情,之前要有无数个细节的铺垫,不能有硬噱头,每一句话都得是恋人间可以想见的对话,场景也需是生活中的场景,看似日常和平淡,拼在一起,就是说不出的贴切。狗血可能只需要一个动作,而动人则是一个过程。作者有义务写出这个过程,哪怕再难也要写。把这世界的美和爱展现给世人,让人们始终对生活心存善念,怀有慈悲,抱有希望。

-

- 今年,一波创业公司想卖了

-

2024-06-17 01:06:59

-

- 南方人想要的集中供暖还没实现,北方却有城市悄悄尝试“集中供冷”了

-

2024-06-17 01:04:43

-

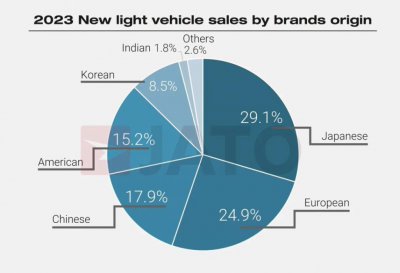

- 中国汽车去年全球销量首超美国;OpenAI 考虑成为盈利性企业;马斯克重申特斯

-

2024-06-17 01:02:27

-

- 中部六省综合实力最强的十个非省会城市,洛阳还能保住第一吗

-

2024-06-17 01:00:10

-

- 飞盘之后,今年中产开始玩水了

-

2024-06-17 00:57:54

-

- 在美国,应届生愁找工作:双学位也没人要,有的索性回家啃老

-

2024-06-17 00:55:37

-

- 白色衬衣学生妹小骚货制服性感教室诱惑写真集

-

2024-06-16 07:39:42

-

- 马斯克谈特斯拉“造手机”:我们可以,但希望这不必要

-

2024-06-16 07:37:26

-

- 骁龙 8 Gen 4 处理器要来了!骁龙峰会 2024 定档 10 月 21~23 日

-

2024-06-16 07:35:10

-

- 乘坐小火车的龚玥菲,邀人达到岁月彼岸,网友:在哪里买票?

-

2024-06-16 07:32:53

-

- 黄河的源头在哪里,源头只有“碗口”大小,真的是太神奇了

-

2024-06-16 07:30:37

-

- 巨蟹男喜欢天蝎女哪里 巨蟹男喜欢找虐?

-

2024-06-16 07:28:20

-

- 光刻机巨头 ASML 联合创始人维姆・特鲁斯特逝世,享年 98 岁

-

2024-06-16 07:26:04

-

- 古币该怎么出手?哪里有正规渠道,怎么快速出售!

-

2024-06-16 07:23:48

-

- 白糖罂荔枝有什么特性,白糖罂荔枝品种适宜在哪里种植?

-

2024-06-16 07:21:32

-

- 欧盟发布关于对华电动汽车反补贴初裁结果,中国工商界:坚决反对

-

2024-06-16 07:19:15

-

- 端到端开启新一轮自动驾驶产业革命

-

2024-06-15 10:46:58

-

- 4岁女童医院内被烫伤,监护人为何也要担责?四方责任如何划分?

-

2024-06-15 10:44:42

-

- 体育大赛特许商品,如何避免昙花一现?

-

2024-06-15 10:42:26

-

- iOS 18很实用的15个AI新功能!你就说你升不升级吧

-

2024-06-15 10:40:10

世界综合国力排名(联合国五常综合实力大排名)

世界综合国力排名(联合国五常综合实力大排名) 2023年十大高产玉米品种(排名第一的玉米品种名字)

2023年十大高产玉米品种(排名第一的玉米品种名字)