黄洋界保卫战——打退湘赣第二次会剿

黄洋界保卫战——打退湘赣第二次会剿

创作起步阶段,麻烦各位大佬点个关注,后续不断更新!

01五大哨口

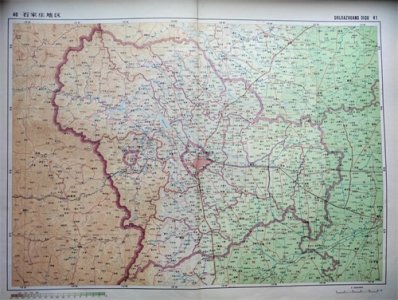

湘赣边界的罗霄山脉,巍峨。罗霄山脉中段的井冈山,险峻。

这里是匪患不绝的天然沃土,是官府不愿面对的权力空白。

从封建制度诞生的那一天起,从人压迫人的那一天起,这里就出现了啸聚山林的英雄好汉。

在古代他们代表自由与反抗。在现代,他们代表违法和犯罪。

光明与黑暗永远如影随形,那谁是光明,谁又是黑暗?

从一代目朱聋子开始,这里便匪患不绝,凭借的,是山上天然形成的五大景点:

黄洋界、八面山、双马石、朱砂冲、桐木岭。

门票160,学生证半价,坐观光车再加80。

这五大哨口,环绕四周,如同五座金刚,镇守这天界。

其中最为险峻的,当数黄洋界。

毛润之亲笔题诗为证:“过了黄洋界,险处不须看”。

02黄洋界上炮声隆

1928年8月下旬,湘赣两省的政府军闹完别扭,被老蒋臭骂了一顿,头脑也冷静了下来。

上一次,他们会剿边界,眼看就要成功了,却因为分赃不均,起了内讧,最后不战自退。

第一次会剿也宣告破产。

现在,他们打算调兵遣将,趁毛泽东、朱德不在山上,赶紧再来一波。

这群乌合之众,凑拢凑拢人马,集结了7个团的兵力,分四面八方,向井冈山攻来。

这其中有四个团,直奔黄洋界而来。

黄洋界,乃是湖南到茨坪的必经之路,海拔1300余米。山高壁峭,雄峰耸立,万丈深谷,陡不可攀。

山上时有浮云浓雾,迷漫山腰,白濛濛宛若一片汪洋大海,故亦有“汪洋界”之称。

8月31日一大早,湘敌吴尚部4个团即向黄洋界发动了进攻。扼守黄洋界哨口的红军和赤卫队、暴动队,隐蔽在各个山头,密切地注视着来犯之敌。

黄洋界保卫战开始了。

由于地形限制,湘军只能沿着山间小路一个挨一个地向上爬,战斗队形呈鱼贯式散兵线匍匐前进。

敌人向上仰攻,兵力施展不开,每个兵之间要保持一定的距离,否则无法射击。

山上看山下,则指点可数,一目了然。

拾级而上的官兵被红军打得一头包。红军躲在掩体后面,以逸代劳,只要看到官兵冒头,一颗子弹就飞过去。

官兵见进攻无效,调来了机枪,想指望用来掩护。但是低地打高地,机枪的作用又怎能明显呢?这枪口低了,则打到自己人,枪口高了,子弹则只能在空中呼啸了。

笔者不禁想起了后来长征途中,娄山关一役。同样的情景,只不过换成红军仰攻。方才知道,那场战役,取得胜利,是多么艰辛。

湘军自然不会像红军那样悍不畏死,见一冒头就是送死,谁也不敢上了,就这样,双方僵持到下午四点。

在山上以逸待劳的红军,在这段时间内,已打听清楚官兵指挥部的位置,正处在一处名为腰子坑的地方。

守山的团长朱云卿一拍脑袋,想到28团下山时,留了一门坏了的迫击炮在军械所,赶紧派人去看看修好了没有。

紧接着,一连三发迫击炮,正中腰子坑。

把湘军脑瓜子炸的嗡嗡的。

这官兵哪想到红军主力都下山了,还能留迫击炮在山上,一合计,怕是红军已经回来了。

井冈山天险太难打了,这一个营都打这么费劲,跟红军主力打起来,怕是讨不到什么便宜。

索性先撤吧,下次再找机会。

于是趁着夜色,云雾弥漫之际,官兵逃之夭夭,溜到酃县境内去了。

9月上旬,毛泽东、朱德率领红军主力军返回井冈山根据地的途中,闻知黄洋界保卫战的胜利,有惊无险,随即诗兴大发,吟就了一首著名的《西江月·井冈山》:

山下旌旗在望,山头鼓角相闻。敌军围困万千重,我自消然不动。早已森严壁垒,更加众志成城。黄洋界上炮声隆,报道敌军宵遁。

这首词不久就流传到了上海,传到了一个叫做鲁迅的人的耳朵里,闻者听罢,啧啧称赞:“颇有山大王气质!”

井冈山小传

朱德的扁担

这是一根不平常的扁担,这是一个家喻户晓的故事。

几十年来,一直被人们传颂着,教育和鼓舞了一代又一代人。

1928年4月,朱德和陈毅带领湘南起义的队伍,到达井冈山革命根据地的砻市,同毛泽东带领的工农革命军会师,组成红4军,毛泽东任党代表,朱德任军长。

井冈山革命根据地地处罗霄山脉中段,是湘赣两省的交界,周围五百里都是崇山峻岭,地势十分险要。

1928年11日中旬,红军集合在宁冈,新城古城一带,进行冬季训练。

由于湘赣两省敌军的严密封锁,井冈山根据地同国民党统治区几乎断绝了一切贸易往来,根据地军民生活十分困难,所需要的食盐、棉花、布匹、药材以及粮食奇缺,筹款也遇到很多困难。

红军官兵除粮食外,每人每天5分钱的伙食费也难以为继。

一日三餐大多是糙米饭,南瓜汤,有时还吃野菜,严冬已到,战士们仍然穿着单衣。

为了解决眼前的吃饭和储备粮食问题,红4军司令部发起下山挑粮运动。

这些粮食大部分从宁冈的大陇运来。大陇的粮食是砻市、古城等地集中起来存在那里的。

朱德也常随着队伍去挑粮,一天往返50公里,光是空手上山下山都很吃力。

但他的两只箩筐每次装得满满的,走起路来十分稳健利落,年青力开的小伙子也被他甩得老远,战士们从心眼里敬佩朱军长,但又心疼他。

四十开外的人了,为革命日理万机,还要翻山越岭去挑粮,累坏了怎么办?大家一商量,就把他的扁担藏了起来。

朱德没了扁担,心里很着急,他让警卫员到老乡那儿买了一根碗口粗的毛竹,自己动手,连夜做起了扁担。

月光下,他破开竹子,熟练地削,刮锯,一会就把一面黄一面白的半片竹子,做成了一根扁担。

为防止战十们再藏他的扁扫,就在上面刻了“朱德记”3个大字。

第二天,三星未落,挑粮的队伍又出发了,朱德仍然走在战十们中间,大家看见他又有了一根新扁担,感到十分惊奇,崇敬之外更增添了几分干劲。

从此,朱德的扁担的故事传开了。井冈山军民为了永远纪念朱德这种身先士卒、艰苦奋斗的精神,专门编了一首歌赞颂他:“朱德挑谷上坳,粮食绝对可靠,大家齐心协力,粉碎敌人“会剿 ” 。

创作起步阶段,麻烦各位大佬点个关注,后续不断更新!

-

- 电竞人物志01 Faker:电竞大魔王李相赫

-

2025-04-14 02:26:15

-

- 美国高铁传来噩耗!时速仅200公里,刚开通就撞死人!

-

2025-04-14 02:23:59

-

- 武汉十大旅游景点

-

2025-04-14 02:21:44

-

- 小说:伍世豪的猛男表弟逐一登场

-

2025-04-14 02:19:28

-

- 《厨子戏子痞子》拉片笔记.还原结构节奏.梳理故事线.复盘

-

2025-04-14 02:17:12

-

- 浅论胡鑫宇事件中的塔西佗效应:究竟谁在说谎?

-

2025-04-14 02:14:57

-

- 盘点北京电影学院96级的秘密,你猜到了吗?

-

2025-04-14 02:12:41

-

- 1992年云南平远街严打真实影像:3000军警81天围剿犯罪分子

-

2025-04-14 02:10:25

-

- 中国海警船已做好猛烈撞击准备!南海传来新消息

-

2025-04-14 02:08:09

-

- 篮球经典战术:破2—3联防就是这么简单 你也可以成为战术大师

-

2025-04-13 06:29:20

-

- 河北千年古县之一:赞皇县

-

2025-04-13 06:27:04

-

- 东莞首家玻璃栈桥国庆开放,够胆你就来!

-

2025-04-13 06:24:48

-

- 奥斯卡踢人无惩罚 原来如此!

-

2025-04-13 06:22:33

-

- 朱元璋发明酷刑“贴加官”专门为达官贵人而设计,你了解吗

-

2025-04-13 06:20:17

-

- 手指比手掌长,是咋回事?

-

2025-04-13 06:18:01

-

- 撩女生的高级土味情话,不来学学看!建议收藏哦

-

2025-04-13 06:15:46

-

- 老年人也需要夫妻生活

-

2025-04-13 06:13:30

-

- 京东物流出大招!京东物流招聘20000名员工,人人都有五险一金!

-

2025-04-13 06:11:14

-

- 大型医学文献《道医全书》受到业内关注

-

2025-04-13 06:08:59

-

- 面包蟹是什么螃蟹 市场价格多少钱一斤

-

2025-04-12 04:19:56

世界综合国力排名(联合国五常综合实力大排名)

世界综合国力排名(联合国五常综合实力大排名) 2023年十大高产玉米品种(排名第一的玉米品种名字)

2023年十大高产玉米品种(排名第一的玉米品种名字)