华为小鹏互怼,究竟谁没搞懂智能驾驶?

华为小鹏互怼,究竟谁没搞懂智能驾驶?

这两天,作为行业里智能驾驶能力公认的 TOP2 ——小鹏和 AITO 问界背后的华为,吵个不停。何小鹏和余承东疑似隔空互怼,围绕智能驾驶的争论更激烈了。

" 在很多事情上,我还是有我的节操,虽然不是很高,但肯定比友商高。" 近日,小鹏汽车董事长兼 CEO 何小鹏在与《42 号车库》的对话中如是说。

此言一出,关于智能驾驶,业内又掀起一番激烈的讨论。

何小鹏说这话的背景,是该媒体发现,友商的大定用户都愿意为 AEB 技术(自动紧急刹车系统技术)买单。AEB,是用于防止碰撞的高级驾驶辅助系统,属于智能驾驶技术的一种。

而何小鹏强调最多的是小鹏汽车在城市 NGP(智能导航辅助驾驶)技术上的发展。对于 AEB,他说后面会把它作为一个方向做好,但他比友商有节操,现在还不能说," 友商讲了 AEB,99% 是假的 "" 我们的人也去问了,它(友商)的 AEB 根本不能开,路上误刹车的情况太多了 "。

虽然没有点出这位友商的名字,但好巧不巧,作为赛力斯汽车与华为智选车模式合作的汽车品牌,AITO 问界的新 M7 车型系列,搭载了 HUAWEI ADS 2.0 高阶智能驾驶系统,就将 AEB 当作卖点之一。

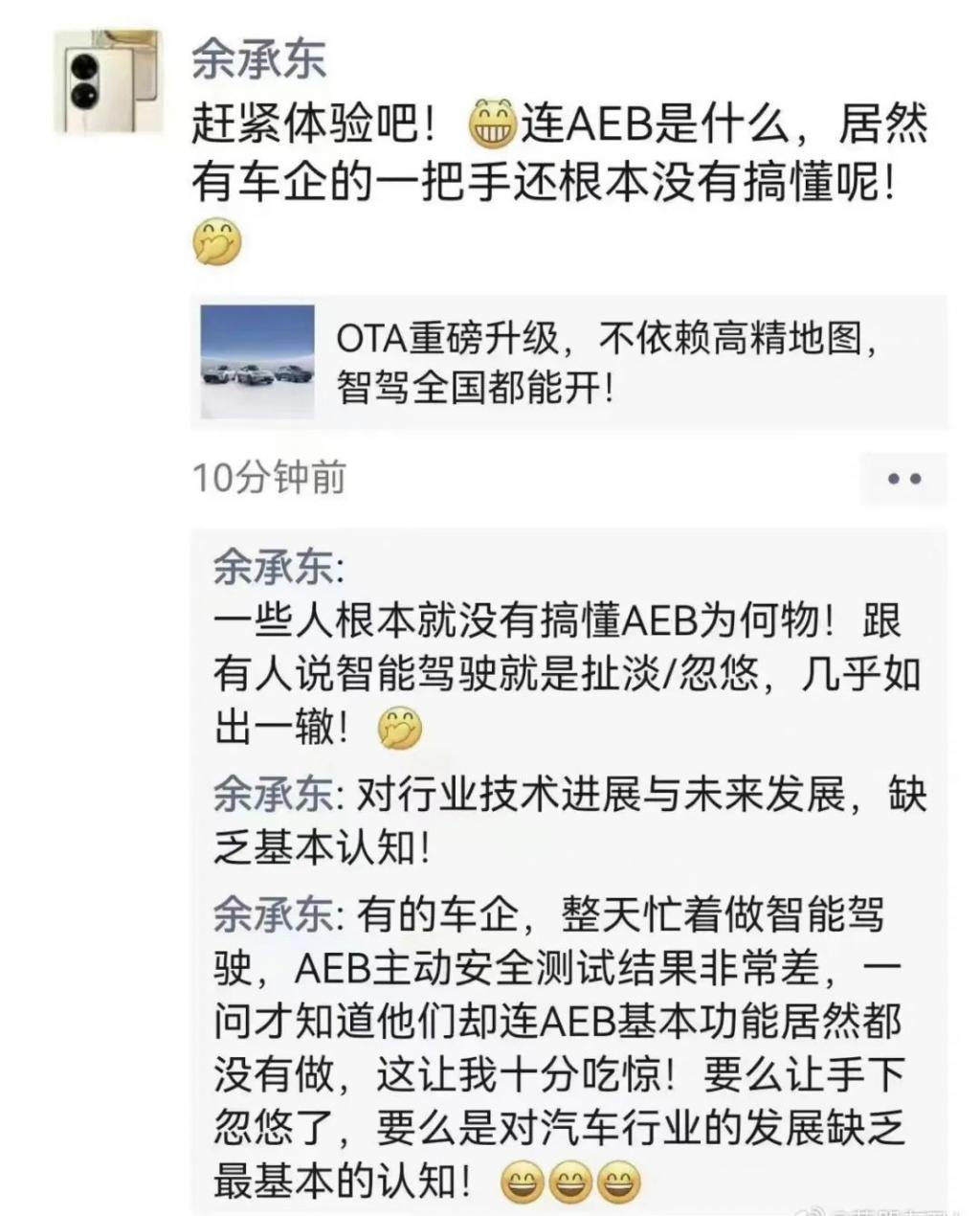

11 月 3 日晚间,华为常务董事、终端 BG CEO 余承东终于坐不住了,在朋友圈发文称," 连 AEB 是什么,居然有车企的一把手还根本没搞懂呢!"" 有的车企,整天忙着做智能驾驶,AEB 主动安全测试结果非常差,一问才知道他们却连 AEB 基本功能居然都没有做,要么让手下忽悠了,要么对汽车行业的发展缺乏最基本的认知!"

▲(图源 / 网络)

这番疑似隔空的回应,瞬间让外界嗅到了浓浓的火药味。作为行业里智能驾驶能力公认的 TOP2,小鹏和问界的一系列表现都指向一种变化:智能驾驶的市场需求正在以一种汹涌的姿态走来。

01、智驾带飞销量

说起来,小鹏和问界的运势颇为相似。

在小鹏 G6 和问界新 M7 上市之前,两家车企都是高开低走,在今年上半年被持续低迷的交付量禁锢着。又同样,因为一款车型重返大众视野。

在刚刚过去的 10 月,小鹏汽车交付量达到了 20002 辆,环比增长 31%,同比增长 292%,突破月交付 2 万辆的门槛,刷新单月交付历史纪录。其中,10 月份小鹏 G6 交付为 8741 辆,位居 20-25 万元纯电 SUV 月销量榜首。

11 月 1 日,赛力斯发布 10 月份产销快报。10 月份 AITO 问界系列交付新车 12700 辆,其中问界新 M7 交付新车 10547 辆,上市 50 天累计大定突破 8 万辆。

赛力斯汽车相关负责人在接受央视采访时表示,最近订单激增,为保证新车型交付,企业在供应链新投入超 10 亿元,人力新投入超 2 万人。

为什么这两款车卖得这么好?答案是:总有一些消费者觉得值。

相比于特斯拉 Model Y,小鹏 G6 的起售价便宜了 5.4 万元;问界新 M7 非但没涨价,还较老款 M7 便宜了好几万,直接将起售门槛拉到了 25 万元。

当然,定价策略只能负责把用户吸引过来,「市界」在走访中发现,很多决定下单的用户不少人是冲着这两款车的智能驾驶表现来的。

坐标深圳的周正告诉「市界」,今年下半年,他就打算换一台中大型 SUV,预算 30 万出头。因为他最在意的是车的动力系统,必须是混动,其次是增程,纯电不行,在陆续试驾了多款车型后,他原本打算选择理想 L7,就等着 " 金九银十 " 推出优惠政策了。

但 9 月份问界新 M7 上市了,由于之前体验过阿维塔 11,周正想着顺便体验下同样师出 " 华门 " 的问界。

" 外观老气 " 是周正对问界新 M7 的第一印象,但在试驾了新 M7 的大五座 Max 智驾版后,他随即改了主意。" 未来的车会分为智驾和其他,一套好用的辅助驾驶系统一定是买车的刚需。" 周正说。

而杭州的陈聪,甚至试驾都没试驾,直接拿下了周正同款。本来陈聪是有一辆沃尔沃 V40 的,但是不久前他换了工作,新公司距离特别远,他想着换一辆新能源汽车能省点油费。再加上孩子马上要出生,陈聪觉得还是得换辆空间宽敞的车。

陈聪称,市面上热门的新能源车自己基本都看过了,比较心仪蔚来 ES6。但当了解到问界新 M7 搭载了华为最新的智驾系统,冲着这个,陈聪和妻子都认为,日后对智驾一定有需求," 现在拥有免得以后后悔 "。

北京的张恒也是没试驾就锁定了小鹏 G6 755 超长续航 Max 版。在 G6 发布会之前,张恒最中意的是飞凡 F7,内饰、空间、舒适性、操控性,他都中意。唯一让张恒觉得不足的是," 智驾差点意思 "。

平时,张恒使用智能辅助驾驶的频率非常高," 只要上高速和环路,100% 用智驾。"

事实上,抱有类似想法的消费者群体正在逐渐壮大,智能驾驶这项曾更多被用户观望的小众技术,终于开始在购车决策中发挥关键作用。

根据小鹏内部的用户调查,影响用户购车与否的因素中,智驾能力从过去的 8、9 名开始上升到第 4 名。

而且,一份网传的余承东朋友圈截图显示:问界新 M7 大定的车型结构中五座版占比 81%,其中五座 Max 版本 ADS 高阶包选装率为 70%,六座 Max 版本 ADS 高阶包选装率为 68%。

另外,工信部给出的数据是,今年上半年,具备组合驾驶辅助功能的乘用车新车销量占比达到 42.4%,较去年同期增加近 10 个百分点,预计 2025 年乘用车 L2 级及以上智能驾驶渗透率将会达到 70%。

对智能驾驶关注越来越高的不止是用户,资本市场对智能驾驶的价值感知更敏感。

这段时间,智能驾驶概念股表现活跃。6 月 29 日小鹏 G6 上市前,小鹏汽车的股价基本都在 40 港元 / 股上下晃动,而截至 11 月 3 日港股收盘,其股价已涨到了 64.65 港元 / 股。

赛力斯就更夸张了,从年初到问界新 M7 上市前,公司股价超过 40 元 / 股的时候都不多,甚至很多时候只有二十几元。但随着新 M7 上市,赛力斯的股价涨势凶猛,如今较年初翻了一番都不止。余承东说的起死回生,倒也不算矫情。

02、开城竞速

但凡平时留意新能源汽车市场消息,今年大概没少听到一个词——开城。

这个词乍听起来有种攻城掠地的架势,实际上对车企的意义也差不多。所谓开城,就是开通城市 NOA(全称为 Navigate on Autopilot,直译为导航辅助驾驶)的覆盖。

不论是常以科技公司自居的造车新势力,还是传统车企,现在普遍都把城市 NOA 当作 " 卷 " 智能驾驶的新战场。

" 就像你买了一个二三十层的楼房,它是有没有电梯的差别。" 理想汽车 CEO 李想认为,未来在中高端车市场,车企能否提供城市 NOA,直接决定了消费者买与不买。

临近国庆节的前一周,李想拉着美团的 CEO 王兴和自动驾驶领域的专家陆奇开了场为期 4 天的秋季战略会。

这期间,除了讨论公司未来几年的战略方向和落地节奏,智驾的战略重要性也被放大。

也许是问界不断刷新的订单量让理想汽车有了危机感,李想本人也在会议中反思,公司此前对智驾的重视度不够,应该提前半年全力投入,而不是今年年初才开始。

不过好在理想的账上趴着 700 多亿的现金,继续加强投入还有追赶的机会。据 PowerOn 消息,理想分别负责感知和系统的负责人已晋升为副总裁,这意味着,智驾业务权重已经被提到了前所未有的高度。

同时,理想也在扩充智驾团队,涉及算法工程师、大模型工程师、软硬件工程师、测试工程师等 50 个社招岗位,地点遍布北京、上海和深圳。

而曾一心扑在高速 NOA 上的蔚来,今年也在加速追赶友商的步伐。为了加快城市 NOA 的落地速度,蔚来一度降低了子品牌 " 萤火虫 " 项目的优先级。

接着在 "NIO IN 2023 蔚来创新科技日 " 上,蔚来创始人、董事长、CEO 李斌宣布,10 月起要把增强领航辅助 NOP+ 的使用场景从高速进入城区,预计明年一季度,将累计开通城区领航路线里程 20 万公里;二季度,将累计开通城区领航路线里程 40 万公里。

▲(2022 广州车展,IM 智己汽车展台)

在智能驾驶方面,前不久刚刚上市的智己 LS6 亦不甘落后,官方表示,智己 LS6 会在年底开启城市 NOA 大规模公测,明年年内,将实现无图城市 NOA 和通勤模式,覆盖全国重点 100 城。

新势力上演智驾竞速,传统车企的态度同样发生了转变。曾经,比亚迪董事长王传福公开表示 " 自动驾驶是被资本裹挟、是忽悠 "。现如今,比亚迪的身体却很诚实。

今年,地平线前智能驾驶研发总监廖杰正式加入比亚迪,担任比亚迪智能驾驶上海团队负责人。

在此前,比亚迪智驾部门就发生了一次大规模的人事和组织架构变动,智能驾驶研发负责人王欢离职,智能驾驶开发部被分拆整合,电子集成部总监韩冰接任比亚迪规划院的智能驾驶研发负责人,同时负责筹备比亚迪的智能驾驶芯片设计团队。

而廖杰此前在地平线,曾带队完成了征程系列芯片自动驾驶功能算法的研发。2022 年,地平线征程 5 芯片在理想 L8、L7Pro 车型上量产上车。廖杰此番加入,进一步证明了比亚迪内部对智驾的重视。

车企们争先恐后地 " 开城 " 也与政策升温有关。近年,随着高速 NOA L2+ 功能逐渐成熟,关于智能驾驶的法律法规也在逐步推进。在行业媒体看来,对现阶段的车企来说,智能驾驶是一件 " 做,不一定能活到最后;不做,一定会死 " 的事。

据 HiEV 报道,智能网联汽车准入试点通知最快将在 11 月发布,试点的推动,意味着国家层面的自动驾驶 L3 标准即将到来。

一位在传统车企研究智驾的工作人员告诉「市界」,虽然 L3 标准不像新能源汽车补贴政策那样可以为企业提供实际的好处,但是政策层面的支持可以为智驾技术带来更广泛的关注度,促进其商业化应用提速。同样也能让企业放开手脚,智驾技术头部企业将优先享受到红利。

" 不过,这对于智驾技术落后的企业不算是好消息,因为以前(在智驾上做的不好)可以甩锅给政策说不允许,之后就没理由了。" 上述研究人员补充说。

另据行业人士的观察,像长城汽车、吉利已经转变思路了,感觉智能驾驶卷不动,现在开始卷智能座舱,希望借此弯道超车。" 长城去年有 100 多亿,一大半都投在了智能座舱,反而自动驾驶 L4 少投了。李书福买魅族也打算搞智能座舱。"

03、商业化进入倒计时

曾经有分析认为,软件定义汽车的本质是消费电子化的商业模式,这种模式的本质就是对软件和内容进行收费。而软件的边际成本较低,规模效应强,毛利率也比较高,其盈利能力相比硬件更具优势。

小鹏汽车的营销副总监余定认为,虽然智驾这三年在中国发展速度很快,但今年才是真正的拐点。拐点不仅意味着智驾技术落地会驶入快车道,更意味着其商业化进入了倒计时。

如何实现智驾的商业化,特斯拉已经做出了示范。特斯拉 FSD(完全自动驾驶包)于 2020 年 7 月首次发布,标价就达到了 8000 美元。之后,FSD 经过三次涨价,如今价格已经几乎上调到了 1.5 万美元。

期间的 2021 年二季度,特斯拉还正式推出了 FSD 功能订阅服务,车主可以按需,以每月 199 美元的价格订阅 FSD 套餐。

今年特斯拉截至三季度末,FSD 功能以及 OTA 软件更新等相关递延收入为 32.7 美元。这项收入虽然只占公司同期 716.3 亿美元营收的不到 5%,但在知名科技分析师、深水资产管理公司管理合伙人 Gene Munster 看来,FSD 功能对特斯拉的股价而言意义重大,更有高营收的潜力。

Munster 估计,如果 FSD 套餐的价格降至每月 100 美元,并将该软件授权给市场上 25% 的新车和轻型卡车,有可能使特斯拉的营收增加约 40 亿美元。而 10 年后,FSD 授权将使其营业利润增加 20%。

事实上,特斯拉 CEO 马斯克确实有开放授权的意愿,今年公司二季报发布期间,他就表示,非常愿意将 FSD 软件和硬件授权给其他汽车公司,并透露,正在与一家 OEM 厂商就使用 FSD 进行初步沟通。

▲(上海,特斯拉新款 MODEL 3 轿车上市)

付费订阅和开放授权,是目前车企对智驾实现商业化的两个比较明确的路子。

小鹏汽车二季报会议上,何小鹏称,明年会探索提供软件订阅的灵活付费方式。同样,在吉利汽车 2023 年中期业绩发布会上,吉利汽车集团董事长、吉利汽车控股有限公司执行董事、极氪智能科技 CEO 安聪慧也表示:" 软件定义未来,极氪一定要实现软件收费,这个需要时间和过程,但一定要走在同行前面。"

而要实现智驾的商业化,首先要让该功能具有普适性,也就是降本,从而让更多的人用得起。

回顾行业的发展,高精地图曾经是各车企发展智驾绕不开的一环。但高精地图的缺点很明显,采集的经济成本和时间成本都很高,且更新频率低。一位做高精地图的商人曾透露,高精地图每公里采集成本上千元,最快也得一季度更新一次。

而特斯拉 FSD 的落地,验证了重感知、轻地图技术路线的可行性。其提出的 BEV+Transformer(在鸟瞰图视角下的 3D 感知)算法架构,生成带有道路拓扑信息的局部实时地图,替代了传统高精地图,让行业看到了更低成本的可能性。

2022 年下半年以来,小鹏、华为、理想等 10 余家企业,都转而研发不依赖高精地图的 BEV 方案。

技术路线的变化,在一定程度上缩小了各家因研发早晚而产生的差距。但这也造成竞争更加激烈,从各车企激进的开城计划也能看得出。

然而技术路线的迭代,并不能消除风险的存在。据美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)最新数据显示,自 2019 年以来,美国涉及特斯拉自动辅助驾驶模式有关的车祸事故达到了 736 起,这些意外导致了 17 人死亡。

安全隐患的争议,也让 FSD 现阶段的渗透率提升遇到了瓶颈。即便在具备核心优势的北美市场,FSD 的购买率只有 10%-20%。

意外的代价也提醒了车企,开城只是结果不是目的,安全才是一切智能驾驶技术的核心。

(文中受访者为化名)

(作者 | 刘冬雪,编辑 | 田晏林)

-

- 凭什么破圈是联想口红电源?thinkplus 口红电源 GaN 30W 就是答案

-

2023-11-05 05:15:18

-

- 从“假洋牌”到“假高端”,慕思成功把自己“玩死”了

-

2023-11-05 05:13:02

-

- 瓴羊做了一件大事,触及了数据的灵魂

-

2023-11-05 05:10:46

-

- 武汉张家界自驾游路线

-

2023-11-04 12:03:11

-

- 去三亚自驾游怎么走

-

2023-11-04 12:00:55

-

- 11月北京周边自驾游的地方

-

2023-11-04 11:58:39

-

- 自驾游怎样才能找露营的地方

-

2023-11-04 11:56:24

-

- 广东一天自驾游去哪里好玩

-

2023-11-04 11:54:08

-

- 北京周边自驾游两天地方推荐

-

2023-11-04 11:51:52

-

- 成都出发自驾游最佳路线

-

2023-11-04 11:49:36

-

- 北京拉萨自驾游详细攻略

-

2023-11-04 11:47:20

-

- 阿坝州三日自驾游路线推荐

-

2023-11-04 11:45:04

-

- 中国哪里适合自驾游

-

2023-11-04 11:42:48

-

- 北京周边自驾游两三天

-

2023-11-03 11:00:49

-

- 宝鸡到青海自驾游最佳路线

-

2023-11-03 10:58:33

-

- 10月份去哪自驾游好玩

-

2023-11-03 10:56:18

-

- 长春到拉萨自驾游路线

-

2023-11-03 10:54:02

-

- 景德镇周边二小时自驾游

-

2023-11-03 10:51:46

-

- 成都到青海湖自驾游路线推荐

-

2023-11-03 10:49:30

-

- 张家港周边自驾游推荐

-

2023-11-03 10:47:14

世界综合国力排名(联合国五常综合实力大排名)

世界综合国力排名(联合国五常综合实力大排名) 2023年十大高产玉米品种(排名第一的玉米品种名字)

2023年十大高产玉米品种(排名第一的玉米品种名字)